| |

|

| Michaelnbach in der Römerzeit |

|

In der Zeit um Christi Geburt gab es den Ort Michaelnbach mit Sicherheit noch nicht. Daraus lässt sich jedoch nicht schließen dass unsere Gegend unbesiedelt war. Gerade hier in unserer Gemeinde sind sehr viele auf die keltische Kultur zurückführende Bezeichnungen in der Mundart erhalten geblieben. Dazu zählen z.B. Gaißplätze (Gißhübel) und der Haag (Haghof / -feld). Aber auch Bezeichnungen mit "Rath" (Anrath) oder die Bezeichnung "Aichet" die im Keltischen für Feld steht (Feld bei Kiesenberg, Feld bei Grub) um nur einige zu erwähnen. Große Einschnitte oder Veränderungen für die in dieser Zeit hier ansässigen Leute gab es durch die anwesenden Römer jedoch keine. Jedoch kann von einer langsamen Weiterentwicklung der Besiedelung ausgegangen werden. |

|

Seit 170 v. Chr. bestanden zwischen Rom und dem Königreich Noricum bereits diplomatische Beziehungen und umfangreicher Handel wodurch der Einfluss Roms auf das Noricum kontinuierlich anstieg. Im Jahr 15 v. Chr. wurde das heutigen Tirol und Vorarlberg (Rätien) von den Römern im Kampf erobert, das Noricum hingegen bis zur Donau überwiegend friedlich übernommen aber erst 41 - 54 n. Chr. unter Kaiser Claudius offiziell zur römischen Provinz erklärt.

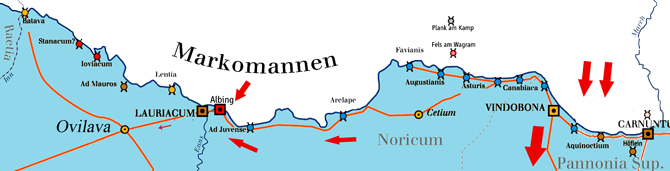

Der Versuch mit einem Feldzug gegen suebische Volksstämme, Markomannen (Grenzmänner) genannt, das römische Reich über die Donau hinaus Richtung Norden bzw. Germanien abermals zu erweitern musste 6 n. Chr. wegen eines Aufstands in Pannonien abgebrochen werden. In Folge verzichteten die Römer auf die Eroberung der nördlichen Gebiete Noricums und Böhmens und begannen mit dem Ausbau einer Grenzverteidigung an der Donau. In Carnuntum und Vindobona wurden Legionen mit je 6000 Mann stationiert, in den kleineren Kastellen entlang der Donau je 500 oder 1000 Mann.

Die verbliebene keltische Bevölkerung in den spärlich besiedelten Gebieten nördlich der Donau ging allmählich in den bis zur Donau vordringenden germanischen Stämmen auf. |

|

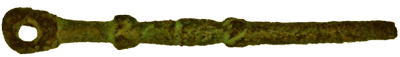

Obwohl Römer in Raum um Michaelnbach anwesend waren, worauf die 1957 in Grieskirchen bei Kanalarbeiten gefundene römische Bronzenadel hinweist, dürfte sich die Romanisierung der hier lebende Bevölkerung in Grenzen gehalten haben. Anders jedoch in den Gebieten entlang der Heeresstraßen, der Donau und in größeren, zentral gelegenen keltischen Siedlungen wie zB. Wels. Dort wurde die keltische Urbevölkerung durch direkten und laufenden Kontakt mit den römischen Besetzern bald romanisiert. |

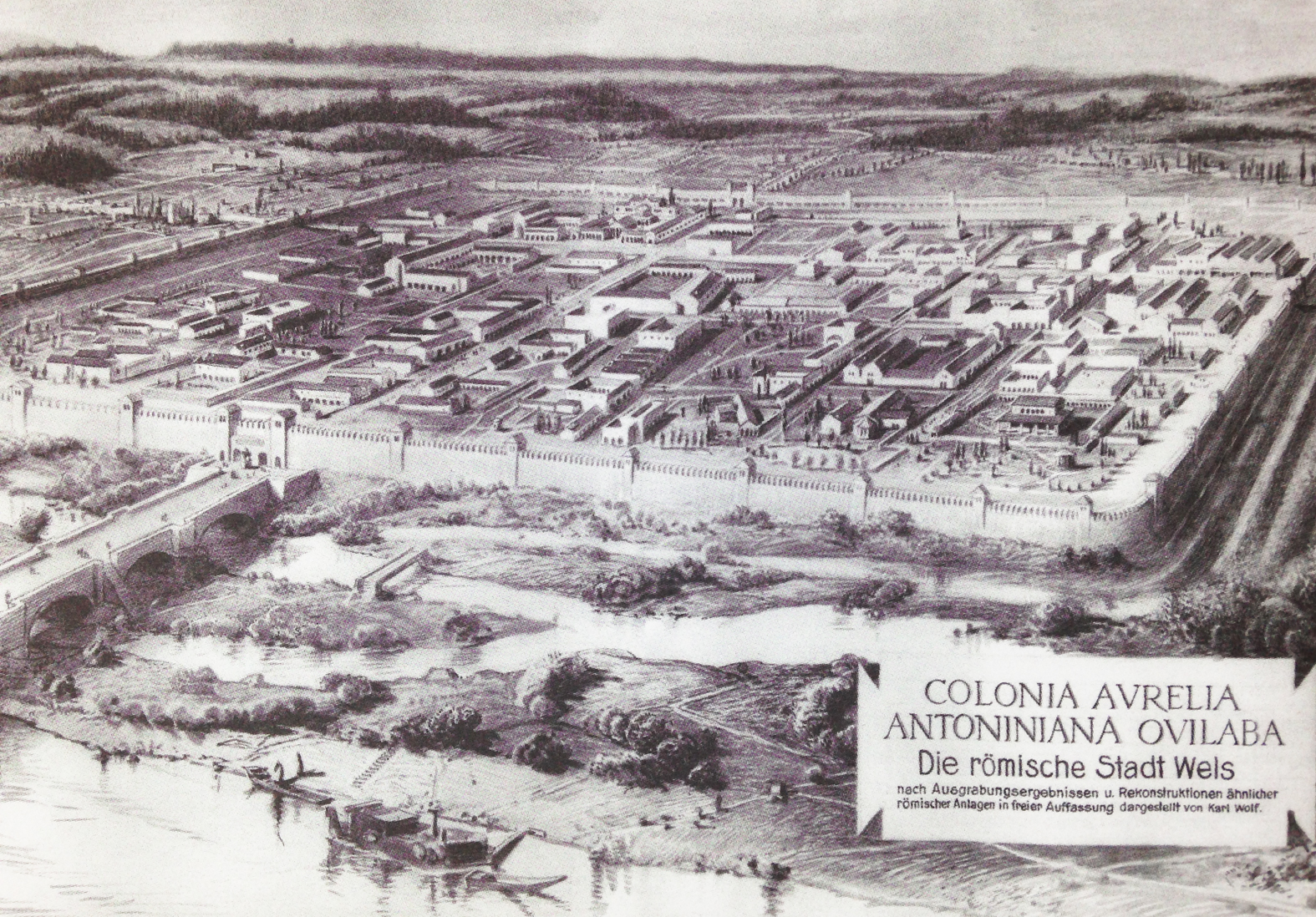

In Ovilava (Wels) das später zur unabhängigen Stadt erhoben wurde stieg laufend die Zahl niedergelassener Römer und natürlich dominierte hier die römische Kultur. In unserer Gegend jedoch waren Römer seltener präsent und es ist anzunehmen dass sich die keltische Kultur wesentlich länger halten konnte. Es folgte eine lange Friedensperiode eine Zeit der wirtschaftlichen und kulturellen Blüte bei der die einheimische Bevölkerung immer mehr römische Sitten und Gebräuche übernahm und das Keltische mehr und mehr verdrängte. |

|

|

|

| Glaube und Religion während der Römerzeit |

Rom war gegenüber fremden Religionen sehr tolerant, solange zusätzlich auch die römischen Götter verehrt wurden. Wer sich aber dem widersetzte galt als Verschwörer gegen das Reich. Die Tatsache ermöglichte einerseits den Fortbestand der keltischen Religion, andererseits aber sahen die Römern in der Macht der Druiden, den Wissenden bei den Kelten, doch eine erhebliche Gefahr für das römische Reich. Auch die Anhänger des aufkeimenden Christentums galten wegen ihrem Eingottglauben als gottlos und politisch unzuverlässig. Beide Gruppen waren daher der Verfolgung durch römische Behörden ausgesetzt.

|

|

|

Obwohl bereits im 1. und 2. Jahrhundert Christen geächtet und verfolgt waren, begann die eigentliche Christenverfolgungen erst im 3. Jahrhundert und 202 n. Chr. erließ Kaiser Septimus Severus sogar ein Verbot, - Menschen die sich zum Christen- oder Judentum bekennen wurden fortan mit dem Tod bestraft.

In der letzten und größten Christenverfolgung wurde Florian, ein Offizier der römischen Armee und Oberbefehlshaber einer Einheit zur Feuersbekämpfung, am 3. oder 4. Mai 304 in die Enns gestürzt.

|

| |

Im 2. Jahrhundert entsteht das Christusmonogramm – ein ineinander geschriebenes X und P - abgeleitet von den griechischen Buchstaben Chi und Rho.

|

|

|

|

Erst Kaiser Konstantin I. sah im christlichen Glauben den siegbringenden Gott, beendete die Christenverfolgung und erlässt 313 n. Chr. mit Kaiser Licinius die Mailänder Vereinbarung welche die Freiheit der Glaubensentscheidung für alle Religionen im west- und oströmischen Reich gestattete.

In den folgenden 150 Jahren Römerherrschaft konnten alle Bemühungen um eine Christianisierung unserer Gegend die keltischen Religion nicht verdrängen. Als 453 der heilige Severin seine religiöse, soziale und politische Tätigkeit im norischen Raum entfaltete blühte das frühe Christentum auf, versank aber später in der Völkerwanderungszeit wieder fast zur Gänze. |

| Kriegerische Ereignisse in der Römerzeit |

167 n. Chr. durchbrachen Markomannen und verbündete Germanenstämme vom Norden her die römische Grenzverteidigung an der Donau und kämpften sich östlich der Alpen bis Oberitalien durch. Aber auch vom Norden her durch das Aisttal und vom Osten entlang der Donau drangen Germanen entlang leicht passierbarer Wege bis in unsere Gegend vor. Siedlungen wurden geplündert und zerstört. Jedoch ist davon auszugehen, dass weiter abgelegene, dünn besiedelte Gebiete zu denen Michaelnbach zählt nicht im Fokus beutehungriger Plünderer gestanden sind.

Zum Schutze der durch die Markomannen und Quaden dauernd bedrohte Nordgrenze wurde um ca. 170 n. Chr. die zweite italische Legion vorerst nach Albing (östlich v. Enns) später dann nach Lauriacum (Enns) verlegt. Der Kommandant dieser Legion war gleichzeitig Statthalter von Noricum und hatte seinen Sitz zeitweise in Wels. Von Virunum, der offiziellen Hauptstadt Noricums, verlegte man nun einen Teil der Ämter nach Wels das zur Großstadt mit der Bezeichnung "Colonia Aurelia Antoniniana Ovilava" erhoben wurde. |

|

Nach der Teilung der Provinz Noricum unter Kaiser Diocletian um ca. 300 n. Chr. wurde Wels dann zur Hauptstadt von Ufernoricum (Noricum ripense), dem Gebiet zwischen Donau und Alpen.

Vom 3. Jahrhundert an wiederholten sich Einfälle von Germanen in Folge dessen die romanische Provinzbevölkerung in den Kastellen an der Donau immer öfter Schutz vor Plünderungen suchte. 433 wurden Teile Pannoniens an die Hunnen abgetreten und am nördlichen Donauufer bei Krems wurden die Rugier mit ihren weitreichenden Handelsverbindungen zum lokalen Machtfaktor.

488 zerstörte Odoaker das Reich der Rugier im Noricum und zwang den Großteil der Romanen das nicht mehr zu haltende Ufernoricum Richtung Italien zu verlassen. Damit endete nördlich der Alpen die Römerzeit. In allen kriegerischen Auseinandersetzungen während der Römerzeit war "Gebiete erobern" oder "reiche Beute" machen das Ziel. Dafür bot die Gegend um Michaelnbach keinen Anreiz. Schmale Pfade, sumpfige Stellen und dichte Wälder schützten unsere Gegend genauso wie die Tatsache, dass in einer rein ländlichen Gegend die zu erwartende Beute den hohen Einsatz nicht lohnt.

|

| Was blieb uns von der Römerzeit ? |

Von großer Bedeutung war die Römerzeit für den Städtebau. Römische Errungenschaften wie Stein-, Ziegel und Mörtelbau, Fußbodenheizungen, Bäderanlagen, Wasserleitungen, Kanäle und Straßen brachten gravierende Veränderungen. Teile der Bevölkerung lernten lesen und schreiben, die Grundlage für Steuereinhebung, Verwaltung und Militärführung. Tiefgreifende kulturelle und wirtschaftliche Änderungen waren die Folge. Die kulturellen Auswirkungen sowie den hohen Lebensstandard bezeugen die Ausgrabungsfunde aus der Römerzeit.

Es sollte aber keinesfalls der Eindruck entstehen, nur wir hätten etwas von den Römern gelernt. Im umgekehrten Sinn konnten die Römer von uns mehr an Techniken, Wissen und werthaltiger Produktion mitnehmen als sie hierher gebracht haben. Schließlich kamen sie in das Noricum um von uns zu leben und nicht um für uns zu arbeiten. Genauso wie bis heute nach römischem Vorbild Länder in aller Welt von anderen Staaten besetzt, mit Demokratie, Freiheit "zwangsbeglückt" und im Gegenzug um ihr Geld und ihre Bodenschätze gebracht werden.

Von den nach dem Abzug der Römer einsetzenden Völkerwanderungen blieb Michaelnbach weitgehendst verschont. Das darauf folgende Aufblühen des Frankenreichs im Westen und des Awarenreichs im Osten hatte sehrwohl Auswirkungen auf unsere Gegend. Die Ansiedelung von Slawen und Baiern in unserem Gebiet ließ die letzten römischen Strukturen verschwinden und ein neues Herrschaftssystem entstehen - die Feudalherrschaft, bei der eine kleine Oberschicht das ganze Land besitzt und die Masse der landarmen oder landlosen Arbeitskräfte ausbeutet.

weiter >>> |